署名・宣伝物

大阪教育「シリーズ~不当な支配に服することなく~」まとめ

2021年3月から6月にかけて、3回に分けて連載していましたシリーズ「不当な支配に服することなく」について、「まとめて読みたい」という声が寄せられていましたので、掲載します。

※挿絵やイラスト、塾産業の広告がたくさん入った学校配布物の問題点については省略しています。

大阪教育「シリーズ~不当な支配に服することなく~」まとめ

1.「着々とすすむ教育への介入」

2020年2月27日の「一斉休校」は、学校現場に大きな混乱を引き起こしました。この休校要請は、それまで文科省や府教委が通知していた基準を無視するものでした。

憲法と教育の条理に立ち、「不当な支配に服することなく」行われなければならない教育ですが、教育 基本法の改悪後、より激しい介入にさらされています。

多忙化の中での巧妙な介入

粛々と教育への介入が進んでいます。例えば、子どもへの配布物として学校に届く「○○新聞」です。「大阪府教育委員会協力」となっていますが、記事のほとんどが発行している企業のもので、内容や広告について、教育委員会はほぼ関与していません。配布物を通して学校が財界や教育産業の利益追求に加担する状態になってしまいます。大教組では「配布するかどうかは学校の判断である」ことを繰り返し府教委に確認してきました。

また、大阪府での「万博教育プログラム」は、やはり「教育委員会協力」としながらも、実態は経済産業省などが中心となった公益社団法人が、直接学校の教育課程に介入できる内容です。

これらのことは明白な「財界による介入」ですが、その巧妙なやり方により、気づきにくい形で介入が繰り返されています。

「不当な支配」とは ~なぜ教育は独立していなければならないか~

教育基本法では、「教育は、不当な支配に服することなく」という言葉が、改悪を乗り越えて残されています。そもそも教育は、教

「学問の自由」「教育実践の自由」を守り、教育は独立していなければならないのです。 ここで、「不当な支配」とは、政党や官僚、財界などをはじめ一般に教育の独立を侵す存在とされています。戦前の、国家統制による軍国主義教育の反省に立つ、民主教育を進めるうえでの教育の「中立性」と、「不偏不党性」を守る理念です。それは、改悪の中でも変えることはできませんでした。なぜならば、大教組の主張でもあるように、「教育は憲法と教育の条理に基づき、子どもの心身の伸びやかな発達を保障し、真理と真実に基づいて進められる」ものだからです。育を行うものが自分の責任と判断で行うものであり、「不当な支配」から自由であるのは当然のことです。

2.「GIGAスクール構想」と「業者テスト」は何が問題か

新型コロナウイルス感染拡大の中、一気に進んだ「GIGAスクール構想」の一人一台端末。また、全国学テとチャレンジテスト、すくすくテストなど、業者が作成から採点までを行う「業者テスト」。こうした施策の中にも教育への介入が潜んでいます。

「GIGAスクール構想」の何が危険なのか

2020年度、コロナ禍の中「一人一台端末の整備」などの「GIGAスクール構想」に基づく施策が、5年分の予算を前倒しして強行されました。ICTが「学ぶためのツール」としての可能性を持つことを否定するものではありません。しかし、この間進められている「GIGAスクール構想」は、また異なる側面も持っています。

「GIGAスクール構想」のねらい

それは、国家が学校を通じてビッグデータを収集し、学校段階から国民を管理統制する体制を形作ろうとしている点です。

公教育の場から営利目的の民間産業に歯止めなく個人情報が預けられることになり、過去のClassiの例のように、個人情報の流出などの重大な問題も懸念されます。

さらに、全国学力テの結果や、「学校健康診断の電子化」「体力測定結果のデータ化」など、国の「マイナンバー制度」と紐づけられれば、学校教育の場が「国家のために個人情報を集約する機関」とされてしまう危険性があります。「自衛官適齢者名簿の提供」も、デジタルデータを用いて簡単にできてしまいます。

「働き方改革」「業務の効率化」「個別最適な教育」など、一見魅力的な言葉の裏には、子どもたちの様々なデータを紐づけして吸い上げ、政府や財界が 学校段階から国民を管理統制する意図が潜んでいます。

「業者テスト」の何が問題のか

大阪府はこの間、中学生「チャレンジテスト」や小学生「すくすくテスト(現在はすくすくウォッチ)」など、様々な一斉テストを行ってきています。また、政府では全国学テも継続されています。一斉テストは競争教育を煽り立てるものです。それだけでなく、業者テストは「作成・採点を業者が担当」しています。教育委員会や文科省は「教職員の採点の負担が軽減される」としていますが、業者テストは学校の実態、子供たちの実態は一切考慮されません。

学校では、こうした業者テストに対して、「授業中にテスト対策を行う」「テスト後にコピーを取って自校で採点をして点数アップのための授業をする」など、「業者テストに合わせた授業」が行われているところもあります。これではまるで「子どもたちを業者テストに合わせるための学校」です。業者テストを学校の指標としてしまうことは、「業者により学校の教育課程が決められる」ことになります。業者も、国も、府も、、押しつけテストを通じて学校の教育課程に介入しているのです。

3.「中教審答申」と教育への介入

2021年1月26日、中教審は「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」(以下「中教審答申」)を出しました。「新学習指導要領」の完全実施すら完了していない段階での、拙速な発信には、どのような意味があるのでしょうか。

「中教審答申」何が問題か?

今回の「中教審答申」は、教育への介入を加速させる、非常に大きな問題があります。「はじめに」で、「文部科学省をはじめとする関係府省及び教育委員会、首長部局、教職員、さらには家庭、地域等を含め、学校教育を支える全ての関係者が、それぞれの役割を果たし、互いにしっかりと連携する」と書かれています。これは、教育に対して「文部科学省以外の省庁」などの介入を許す、きわめて危険な表現です。この裏には加速する社会の変化への対応を求める内閣や経産省、財界などからの圧力があります。「Society5.0」を理由とした「GIGAスクール構想」や、情報の一元化、分断を生む「個別最適な学び」など、経済界や国の教育への介入を一層加速させようとしています。

「中教審答申」に見る介入

「中教審答申」には、AIやビッグデータを活用した「個別最適な学び」や「教育のICT化」など、経団連の「。新成長戦略」の影響が色濃く見られます。また、国や財界の示す「Society5.0」にむけた「人材の育成」を教育の目的としており、経産省や総務省、内閣府主導での教育介入を助長する内容です。

こうした介入がもたらすものは「教育の不安定化」であり、子どもたちの学習権を侵害するものです。例えば、大学入試の英語の「外部検定」導入がありました。これは、文部科学省が方針を打ち出したものですが、そもそも地域の実態や家庭状況により大きな格差が生じることが示される中で、延期となりました。この結果、多くの受験生が影響を受けることとなりました。また、「JAPAN e―ポートフォリオ」が、運営費用の不安定さなどの理由から認可取り消しとなり、多くの高校生の学びのデータが削除されました。

「中教審答申」は、「予測不可能な社会への対応」を求めています。そのために必要なのは、普遍のものとして連綿と受け継がれてきた学問の素地です。

予測不可能な社会に合わせて変化し、利潤の最大化を追求する企業の論理と、中立性と不偏不党性を重視する学校教育はそもそも相容れません。

さいごに

政府や財界は、様々な手段で巧妙に教育への介入を進めています。少しの介入でも繰り返されると、徐々に危機感が麻痺してしまい、大きな介入を許してしまいます。それは、教育そのものの破壊へとつながります。

これに対抗するために必要なものは、私たち教職員が専門職性を発揮して、教育の条理に基づいた学校づくり、教育課程の自主的編成を行うことではないでしょうか。民主教育を進めるための教研活動が、今後も一層求められています。

大阪府「チャレンジテスト」「すくすくウォッチ」 廃止・撤回署名第1次提出と大教組見解発表を行いました。

「チャレンジテスト」「すくすくウォッチ」 廃止・撤回署名第1次提出

大教組も加盟する「子どもと教育・文化を守る大阪府民会議」は、大阪府中学校「チャレンジテスト」及び小学校「新学力テスト(愛称:すくすくウォッチ)」の廃止撤回を求めて署名活動に取り組み、大阪府教育委員会に対して12月23日付で第1次提出行動を行いました。

「チャレンジテスト」廃止・撤回推進ニュース No,23

2021年度チャレンジテスト・大阪府新学力テスト反対署名(pdf)

大阪府教育委員会は、2021年度小学5・6年生「大阪府新学力テスト(愛称:すくすくウォッチ)」及び中学3年生「チャレンジテスト」を緊急事態宣言下に強行しました。新型コロナウイルスの影響で子どもたちに大きな負担がかかる中、あわせて7億円ものお金をかけて行われたテストは一層負担を大きくするものでした。

「チャレンジテスト」「すくすくウォッチ」問題点諸資料(googleドライブ)

また、中学1・2年生「チャレンジテスト」は、2022年1月に予定通り実施するとしています。これらの施策には多くの問題があります。

これらを踏まえて私たちは下記の1~3の事項を要請する署名を実施し、中学1,2年生のチャレンジテスト実施前の本日第1次提出行動を実施しました。

要請項目

1.中学校「チャレンジテスト」を廃止・撤回し、2021年度中学1・2年生「チャレンジテスト」は行わないこと

2.小学校「大阪府新学力テスト(愛称:すくすくウォッチ)」を廃止・撤回すること

3.調査書の評定は各中学校の教員にゆだね、「チャレンジテスト」の結果を反映しないこと

私たちは引き続き中学校「チャレンジテスト」と小学校「すくすくウォッチ」に対して反対するとともに、教育条件の改善のために運動を続けていきます。

大教組見解提出

また、同時に小学校「新学力テスト」に関して、2021年11月17日の府議会教育常任委員会において、極めて重大な答弁がなされましたので、法的な問題点を指摘する大教組見解を合わせて提出しました。

小学校「すくすくウォッチ」についての府議会答弁に関する見解(pdf)

11月17日大阪府議会教育常任委員会内海公仁議員質問文字おこし(pdf)

「学力」は、テストをすれば向上するというものではありません。テストはあくまでも「聞かれた問題の正解を知っているか」を確認する手段でしかないからです。

目の前の子どもたちの実態を勘案しない行政が行うテストは、一時のテスト結果しかわからず、それを基に教育が行われることは必ず現場での矛盾が生じます。また、テスト実施日に向けて子どもたちを追いたて、子どもたちに丁寧な授業を行う時間を奪うものです。

今、必要なことはテストを増やし、競争教育を激化させることではありません。

学校を子どもたちの安心できる居場所にすること、そのための少人数学級や教職員増、本来配置させるべき教職員が200人近く配置されていない現状の改善、天井の落下や雨漏りが常態化した老朽化した学校施設の改善など、府として独自予算をつけて教育条件を整備することではないでしょうか。

「変形労働時間制」導入反対の声を国会に!

「変形労働時間制」導入反対の声を国会に!

「『一年単位の変形労働時間制』、導入反対の請願署名」にご協力を

この制度は時間外勤務の実態を覆い隠すだけで、長時間過密労働の解消にはつながりません。それどころか、「1年単位の変形労働時間制」が学校現場に導入されれば「8時間労働」の原則がこわされ、長時間労働が助長されることにもつながりかねません。これは、教職員のいのちと健康にかかわる重大な問題です。

わたしたち教職員が求めるのは、少人数学級の実現、教職員定数の抜本的改善、一人あたりの業務量を縮減することです。

教職員のいのちと健康を守り、ゆきとどいた教育をすすめる立場から、法案を徹底審議のうえ、廃案にすることを求めます。ぜひ、請願署名にご協力をお願いいたします。

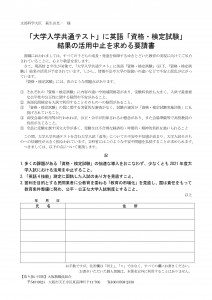

大学入試の英語民間検定利用を中止させよう!

「大学入学共通テスト」に英語「資格・検定試験」結果の活用中止を求める要請書

文部科学省は、現在の高校2年生を対象に、「大学入学共通テスト」(現センター試験)の英語において、民間の「資格・検定試験」結果を活用しようとし、関係者や世論、野党の反対を受けて「延期」を表明しました。

しかし、そもそも大学入試に英語民間検定を使うことには次のような問題があります。

① 英語民間検定は、料金や会場、時期、回数などがバラバラで、経済格差や地域間格差を生じさせるおそれがある。これを受験で使うことは公平性や公正性の面で問題がある

② 各英語民間検定の目的や評価基準の違い、検定試験のスコアとCEFRの対照の正当性など、英語民間検定を受験で利用することそのものへの疑問がある

③ 試験の運営が民間検定試験団体に丸投げされ、第三者が監視・監査する制度がない

④ 会場や人手の確保が難航しているとの情報もあり、高校会場の利用等が行われれば、公正・公平が担保されるか懸念があり、また会場準備等で高校教員の負担が生じること

⑤ 合否判定に使わない、または、最小限の影響しか与えない使い方でありながら全員に受験を課す国立大学が多く、受験生は不合理な経済的・時間的・精神的負担を強いられること

普段の授業とかけ離れた 「民間検定」を、公平・公正さが最も重要視される入試に活用すること自体に大きな問題があります。全国高等学校長協会や大学教員などからも、延期を求める声や、活用中止を求める声が多くあがっています。 これは、単に大学入試にのみ関わる問題でなく、「民間検定」を公教育に持ち込ませない運動です。ぜひ署名にご協力ください。

署名締め切り:2019年12月末

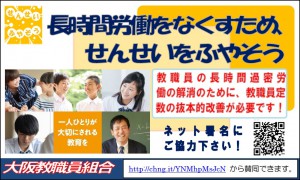

教育をもっと充実し、長時間労働をなくすため「せんせいをふやそう」!ネット署名にご賛同ください!

教育をもっと充実し、長時間労働をなくすため「せんせいをふやそう」!

ネット署名にご賛同ください!

「どの子も大切にしたい」「いい授業がしたい」という、わたしたち教職員の願いが深刻な長時間労働により押しつぶされています。

子どもたちひとりひとりが大切にされ、教職員が決められた勤務時間の中で、教育本来の仕事ができるように、正規の教職員を増やすことが大切です。

「せんせい ふやそう」のネット署名にご賛同ください。

※「せんせい ふやそうキャンペーン」の「せんせい」とは、学校のなかで子ども

たちの教育に責任をもつすべての教職員のことです。

ツイッター せんせいふやそうキャンペーン

ネット署名 http://chng.it/YNMhpMsJcN

2018年度えがお署名用紙

かがやけ!みんなのえがお

教育予算の増額を! 教育の無償化推進を! 教職員定数の抜本的改善を

2019年度政府予算にむけた文部科学省概算要求に対する要請署名

各省が、財務省に対しておこなう、翌年度の事業に対する予算要求が「概算要求」です。これは、毎年8月31日までに各省が作成して財務大臣に提出します。この概算要求期に私たちの要求を伝え、反映させていくことが重要です。ここで私たちの要求を反映できないと、来年度予算に反映できない可能性が高まります。そのため、概算要求期におこなう「えがお署名」は、大変重要なとりくみになります。年度が替わったばかりですが、とりくみの強化をよろしくお願いします。

○今後の予定 … 1次集約 5月25日(金)

2次集約 6月29日(金)

最終集約 7月20日(金)

○提出 … 7月下旬に予定されている中央行動の一環として文科省に提出

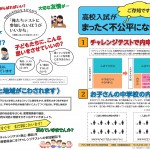

中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求める

子どもと教育・文化を守る大阪府民会議が中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求めるチラシをつくり、署名を呼びかけています。

【署名用紙】中学校「チャレンジテスト」廃止・撤回を求める署名

大阪府教育庁は、6月23日(木)に中学校「チャレンジテスト」を中学3年生に実施し、中学1・2年生は、今年に引き続き、来年1月に実施するとしています。またこの結果が、来春の高校入試の調査書評定に利用され、今後、中学1・2年生の内申点も高校入試に利用することが決定されています。これにより引き起こされる問題は以下の通りです。

(1)中学3年「チャレンジテスト」の結果で各中学校が格差づけされ、不公平な入試になります。

中学3年生では、6月23日に実施されたテストの結果を用い、各中学校の調査書評定平均が決定され、評定平均の高い学校は高い評定が多く出るように、低い学校は低い評定が多く出るようになります。このように、通っている中学校によって頑張った生徒が高い評定をもらいにくくなるなど、高校入試がきわめて不公平になります。

(2)高校入試における内申書の意味がなくなります。

中学1・2年生の調査書の評定は、たった1回のチャレンジテストで評定の変更が余儀なくされます。これでは、各学校が責任をもって日常の学習成果をもとにつけた絶対評価の評定が否定され、子ども・保護者に説明できなくなります。この間、府教委は生徒の学習意欲を高め、個人の努力が反映されるように、絶対評価の徹底を入試の調査書にも導入しましたが、府教委自らこれを全く否定することとなります。さらに、生徒の学校における日常の努力や定期テストの結果が反映されないのであれば、調査書の意味がなくなります。

(3)子どもたちを中学1年から高校入試にかりたて、中学校教育を大きくゆがめることになります。

チャレンジテストによって実質上、調査書の評定が決定されることになれば、チャレンジテストが入試と同様の重みをもつことになり、入試が前倒しされることになります。人間形成の場である学校が、これでは、テスト中心の学校となり、子どもたちを中学1年から過度の競争に駆り立て、本来あるべき中学校教育の姿が大きくゆがめられます。

私たちは、学校教育を大きく歪め、子どもたちを過度な競争に駆り立てる「チャレンジテスト」に反対です。貴委員会がこの署名の趣旨を重く受け止め、チャレンジテストを廃止・撤回することを強く要請します。

2016年度中学校教科書問題資料

よりよい教科書の採択へ向けて、教科書検討委員会が6月12日に教科書問題資料を発行しました。

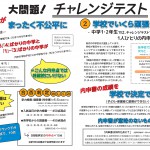

中学「統一テスト」実施に反対し、撤回を求める署名

子どもと教育・文化を守る大阪府民会議が、「中学『統一テスト』実施に反対し、撤回を求める署名」にとりくんでいます。ぜひご協力ください。

————-

中学「統一テスト」実施は…

子どもたちをさらなる「テスト中心」の競争教育に追い立てます!!

①中学3年間は人間形成に大切な時期です

中学3年間は子どもたちの思春期のまっただ中で、自分自身を見つめ、自己形成をはかる大切な時です。学ぶ喜びやクラス・クラブでの活動を通じて、多くの仲間と交わり、友情が育まれ、豊かな人間性が形成されていきます。「テストづけ」の中学生活では、子どもたちの成長と発達は保障されません。

②子どもたちは「テストづけ」に

子どもたちは、「テスト中心」「偏差値中心」の中学生活を押しつけられ、中1から受験を過剰に意識し、テスト結果により、「できる子」「できない子」にふるい分けられます。また、中学の授業が「統一テスト」で良い点をとるための授業に変えさせられます。

子どもたちは、部活動や学校行事どころではなくなります。塾依存もエスカレートし、ますます「教育格差」が広がります。

③「統一テスト」のねらいは?

ねらいは、早い段階から「競争と選別」を激化させ、勉強が「できる子」だけをのばし、「できない子」は「自己責任」であきらめさせることです。そのため、中1から、子どもたちを1番から7万番まで順位づけ、成績結果を評定や中学内申書に反映させようとしています。

④全国でも例がない失敗済みの「統一テスト」

同様のテストを実施していた神奈川県では、すでに廃止しました。理由は、「『統一テスト』の結果で進路の希望を失い、学ぶ目標が持てなくなり、子どもたちの学習意欲が減衰したこと」、また「部活動への参加が大幅に減少、中学生活に大きなひずみを残すと父母・市民から心配の声が出された」からです。大阪での実施はきっぱりとやめるべきです。

![B6__1P_8P [更新済み]](http://www.daikyoso.net/_wp/wp-content/uploads/2025/06/ca20ddbebeaf1ddf12362b775ac708ab-300x213.jpg)

![B6__2P_3P [更新済み]](http://www.daikyoso.net/_wp/wp-content/uploads/2025/06/9f0c7bacb76bc1dbe62686e156d68d3c-300x214.jpg)

![B6__4P_5P [更新済み]](http://www.daikyoso.net/_wp/wp-content/uploads/2025/06/29439caf0764c442a5b5ed9af9ddb9a9-300x214.jpg)

![B6__6P_7P [更新済み]](http://www.daikyoso.net/_wp/wp-content/uploads/2025/06/8d59f7896ded7f81b10525cfb72b907c-300x214.jpg)